Человеческие эмоции имеют глубокие эволюционные корни — факт, который может объяснить их сложность и предоставить инструменты для клинической практики

Роберт Плутчик

Многие согласятся с тем, что изучение эмоций — одна из самых запутанных (и всё ещё открытых) глав в истории психологии. По одной из оценок, в течение XX века было предложено более 90 определений слову «эмоция». В настоящее время так много разногласий о его значении, поэтому неудивительно, что современные теоретики часто спорят о том, как лучше концептуализировать эмоции и интерпретировать их роль в жизни человека.

В повседневной жизни мы воспринимаем эмоции — гнев, отчаяние, радость, горе — как некое чувство, внутреннее состояние. Опыт проживания эмоций глубоко личный и часто сбивающий с толку, особенно потому, что несколько эмоций могут переживаться одновременно. Представьте тогда, насколько сложным должно быть объективное изучение эмоций. Большинство из нас часто подвергает цензуре собственные мысли и чувства, и мы научились с осторожностью относиться к словам других людей об их переживаниях. Эмпирическое изучение психологического феномена, столь сложного и столь тщательно скрываемого, не может не представлять особый вызов.

Недоверие к устным отчётам об эмоциях усиливается влиянием бихевиоризма и психоанализа на психологические исследования. Бихевиористы XX века считали, что единственная по-настоящему надёжная, объективная информация, которую можно получить от живых существ, — это информация об их поведении. Классический бихевиорист сказал бы, что эмоция — это внутреннее состояние и, следовательно, просто находится за пределами науки. Со своей стороны, психоаналитики привели нас к осознанию, что эмоции могут быть подавлены, заторможены или не осознаваемы, и, таким образом, недоступны для интроспекции. Наконец, сам язык вносит двусмысленность и не позволяет легко описать смешанные эмоции однозначным образом. Значение эмоциональных терминов часто неясно. Например, многие люди не уверены в различиях между страхом и тревогой, виной и стыдом или завистью и ревностью. В результате мы часто прибегаем к метафорам, пытаясь описать эмоции. Подумайте, например, о таких выражениях, как «выпустить пар», «ненавидеть всеми фибрами души», «заноза в одном месте», «ком в горле» и «разбитое сердце».

Как же тогда можно изучать и понимать эмоции? Развитие теоретического подхода важно, потому что эмоции — это неотъемлемая часть того, кто мы есть и как мы выживаем; стресс толкает людей искать помощь, и ведь действительно, основная задача психотерапии — это устранение эмоционального расстройства. Поэтому просто объявить, что эмоции находятся за пределами научного изучения, было бы безответственно.

За последние четыре десятилетия я собрал доказательства из различных исследований для формирования психоэволюционной теории эмоций, чтобы прояснить, что же такое эмоции, найти способы их измерения, связать эмоции с другими психологическими дисциплинами и информировать практику психотерапии. Как и многие концепции в науке, эмоции лучше всего можно понять, делая выводы из определённых классов доказательств. Такие выводы предполагают, что эмоции или их эволюционные предшественники (или прототипы) можно найти как среди низших животных, так и среди людей — факт, который показывает захватывающие эволюционные взгляды на наши эмоции, настроения и черты личности. Выводы также предполагают, что эмоции, познание и действие взаимодействуют в петлях о

Большие белые цапли в брачном оперении сражаются в воздухе, демонстрируя агонистическое поведение, которое предшествует появлению таких человеческих эмоций, как страх, гнев и ревность. По словам автора, человеческие эмоции лучше всего рассматривать через эволюционную призму как способы адаптаци к вопросам выживания и размножения, которые являются частью существования каждого организма. Согласно эволюционному подходу, можно разобраться в роли эмоции, импульса и действия, а также в терапевтических условиях помочь людям понять обстоятельства, в которых эмоции иногда могут не справляться со своими адаптивными задачами.

Эволюция и эмоции

То, что мы называем познанием — процесс узнавания, обучения и мышления, частью которой являются и эмоции — развивалось на протяжении миллионов лет. Чарльз Дарвин признал, что процесс эволюции путём естественного отбора применим не только к анатомическим структурам, но и к «разуму» животного и невербальному общению. Благодаря этому выводу он написал книгу о выражении эмоций у человека и животных. Те, кто последовал за Дарвином в изучении эволюционных истоков эмоций, стремились понять, как эмоции увеличивают эволюционную приспособленность индивида.

Как упоминалось выше, некоторые эволюционные истоки легко постулировать. Страх и тревога у людей очень похожи на состояние повышенного возбуждения у животного, которое чувствует хищника или угрозу своему потомству. Такое сходство было обнаружено в нейрохимических, анатомических и визуализированных исследованиях, показывающих, что подобные состояния опосредованы лимбической системой, частью центральной нервной системы, общей для низших и высших животных. Любовь и эмоциональная привязанность очевидным образом способствуют образованию пар, размножению и родительской заботе, что является основой для эволюционной приспособленности человека. Но истоки некоторых других эмоций найти труднее. Существует ли общий принцип, который можно применить?

Начать нужно со значения слова. Эмоция — это не просто чувственное состояние. Эмоция — это сложная цепь связанных событий (не всегда четким образом), которая начинается со стимула и далее включает чувства, психологические изменения, импульсы к действию и конкретное, целенаправленное поведение. То есть чувства не возникают изолированно. Они являются реакциями на значимые ситуации в жизни человека и часто мотивируют на действия. Это определение эмоций позволяет без труда обобщить концепцию на низших животных. В результате исследований животных, человеческих младенцев и взрослых людей Дарвин заключил, что эмоциональное поведение передает определенную информацию от одной особи к другой о том, что, может произойти, и это влияет на шансы на выживание индивида, демонстрирующего такое поведение. «Даже насекомые, — писал он в своей книге 1872 года, — выражают гнев, ужас, ревность и любовь своей стридуляцией».

Микроорганизмы — здесь на рисунке парамеция, смешанные водоросли, диатомовые и другой планктон — поглощают пищу, выделяют отходы, избегают хищников, размножаются, ищут безопасную среду и исследуют свой мир. Они должны различать хищника и добычу и, если их способ размножения этого требует, отличать потенциального партнёра от потенциального врага. На основе сбора информации и прогнозирования, а также других универсальных способов адаптации, которые есть у всех организмов, составляют модели адаптаций, на основе которых можно моделировать человеческие эмоции.

Развивая идею Дарвина, я хочу предположить, что в целом эмоции активируются, когда возникают фактические или косвенные вопросы выживания. Такие ситуации включают угрозы жизни, физического насилия, а также возможную встречу с потенциальным партнёром. Эмоциональное состояние возникает в результате взаимодействия между человеком и событием или стимулом, вызвавшим эмоцию. Такое взаимодействие обычно нацелено на уменьшение дисбаланса и восстановление состояние покоя.

Протозоолог Никола Риччи из Пизанского университета (Италия) в 1990 году отметил, что каждый одноклеточный организм, от сине-зелёных водорослей до эукариот, является полным, самодостаточным организмом. Одноклеточные организмы ежедневно подвергаются рискам в своей среде. Они поглощают пищу, выделяют отходы, избегают хищников, размножаются путём обмена генами, ищут безопасную среду и исследуют свой микробиологический мир. Таким образом, эти простые организмы адаптируются ко многим проблемам, что и высшие, многоклеточные организмы. Бактерии способны на очень сложные метаболические пути, и, как подробно описала Урсула Гуденаф в 1991 году, вирусы и бактерии развили тактики камуфляжа, отвлечения и мимикрии. Даже растительные клетки, такие как зелёные водоросли, показывают защитные реакции на прикосновение, и химические сигналы сообщают обо всём - от тревоги до сексуального влечения у всех организмов (от бактерий до людей).

Во время кормления детёнышей, мать-сурикат внимательно следит за окружающей обстановкой в южноафриканском природном заповеднике, готовая защитить своё потомство от любой угрозы. Психологи считают, что когнитивные функции эволюционировали для удовлетворения эмоциональных и биологических потребностей — в эволюционных терминах, чтобы более эффективно предсказывать будущее. В ситуациях выживания вслед за ее восприятием и внутренними состояниями, такими как возбуждение, как правило, следуют импульсы к действию — возможно, в данном случае, защитная или оборонительная поза, атака или бегство.

По ходу процесса эволюции примечательно отметить, что небольшое количество генов развития может радикально изменить поведение клеток и превратить амёбу в многоклеточный организм. Биолог развития Уильям Лумис из Калифорнийского университета в Сан-Диего в 1988 году оценил, что «важные эволюционные различия между гуппи и приматом, вероятно, заключаются всего в нескольких сотнях генов». Неудивительно, что наряду с генетическим континуумом и эволюционной преемственностью в структуре, функции и развитии, можно определить и поведенческий континуум.

В 1980 году Зоолог Джон Пол Скотт из Государственного университета Боулинг-Грин указал на, что именно окружающая среда создаёт определённые функциональные требования для всех организмов, если они хотят выжить. Подобно водорослям Риччи, высший организм должен получать питание и удалять отходы. Он должен различать хищника и добычу, потенциального партнёра и потенциального врага. Он должен исследовать свою среду и соответствующим образом ориентировать свои органы чувств, поглощая информацию о полезных и вредных аспектах окружающего мира. Организмы, которые относительно беспомощны при рождении, должны уметь сообщать о своих потребностях в заботе и воспитании.

Только несколько классов адаптивного поведения, отметил Скотт, встречаются у большинства видов и на большинстве филогенетических уровней. К ним относятся питание, реакция «бей или беги», секс, забота и исследование. Эти паттерны можно рассматривать как прототипы адаптации. Связи между внешним поведением и внутренними состояниями и процессами менее очевидны. Тем не менее, такие связи могут быть установлены с помощью выводов из различных доказательств. Эти доказательства включают знание о стимулирующих состояниях, эффектах поведенческих актов, а также знание типичных паттернов поведения людей и животных, о сделанном выборе при наличии альтернатив, и реакции окружающих организмов. Единичное открытое проявление эмоций может отражать сложные состояния, такие как приближение и избегание, атака и бегство, секс и агрессия, или страх и удовольствие. Не всегда легко найти эмоциональный субстрат в поведении низших животных, но не стоит исключать такую возможность. Эмоция гораздо сложнее, чем субъективный опыт, знакомый взрослому человеку, и концепция эмоции может быть применена как к низшим животным, так и к людям. Эмоции имеют присущую им сложность, которая частично связана с их эволюционной историей.

Познание, эмоции и эволюция

Любой живой организм, опираясь на ограниченную информацию, должен определить, что окружает его: пища, потенциальный партнёр или опасность жизни. В зависимости от сделанного предположения организм принимает решение, как действовать - убежать, атаковать, есть или спариваться. Сложные процессы, которые происходят на службе биологической потребности, включают получение сенсорных данных, ее оценку, сбор важных аспектов информации в символах и сравнение полученных данных с хранилищами памяти. Прогнозирование характеристик среды позволяет организмам подготовиться к этой среде.

Психолог Ульрик Найссер из Корнельского университета сравнил людей с вычислительными машинами в основополагающей статье 1963 года. Он предположил, что когнитивные функции служат эмоциям и биологическим потребностям. Информация из окружающей среды, по его словам, оценивается с точки зрения её способности удовлетворить или фрустрировать потребности. Особенно значимо то, что каждый новый когнитивный опыт, который биологически важен, связан с такой эмоциональной реакцией как страх, удовольствие, боль, отвращение или депрессия. С точки зрения эволюции познание развивалось, чтобы более эффективно предсказывать будущее. Человеческий мозг, который эволюционировал благодаря адаптации к изменяющейся и сложной среде, в итоге помог создать ту самую среду, к которой он должен продолжать адаптироваться

Если эмоция — это цепь событий, познание обычно находится в начале этой цепи. Это считается важным моментом в психологическом сообществе, которое приложило много усилий, чтобы ответить на вопрос «что первично?», с тех пор как американский психолог-философ Уильям Джеймс в 1884 году сформулировал вопрос следующим образом: это чувство эмоции или физиологические изменения, которые являются частью эмоции? На самом деле это псевдопроблема. Эмоции — это не просто линейные события, а скорее процессы обратной связи. Функция эмоции заключается в восстановлении индивида до состояния равновесия, когда неожиданные или необычные события создают дисбаланс. Даже если познание обычно находится в начале цепи событий, на этот процесс могут влиять события, которые возникают позже — состояния возбуждения, скажем, или защиты эго — через процесс обратной связи. Стимульные события, внешние или внутренние (как во сне), действуют как первичные триггеры, которые запускают эмоциональный процесс.

Биологические аспекты этого процесса были предметом значительных исследований. Исследования животных Джозефа Э. Леду из Нью-Йоркского университета показали, что условная реакция страха затрагивает ряд нейронных путей с задержками во времени. Дамасио проследил события в начальной защитной реакции (страхе): ключевые особенности опасного животного или события — возможно, цвет, скорость движения, определённые звуки — обнаруживаются и сигнализируются в миндалевидное тело, часть лимбической системы, глубоко в мозг. Этот процесс очень быстрый и не осознается. Сигналы из миндалины в префронтальные области и другие части мозга вызывают сознательные чувства, связанные с эмоцией.

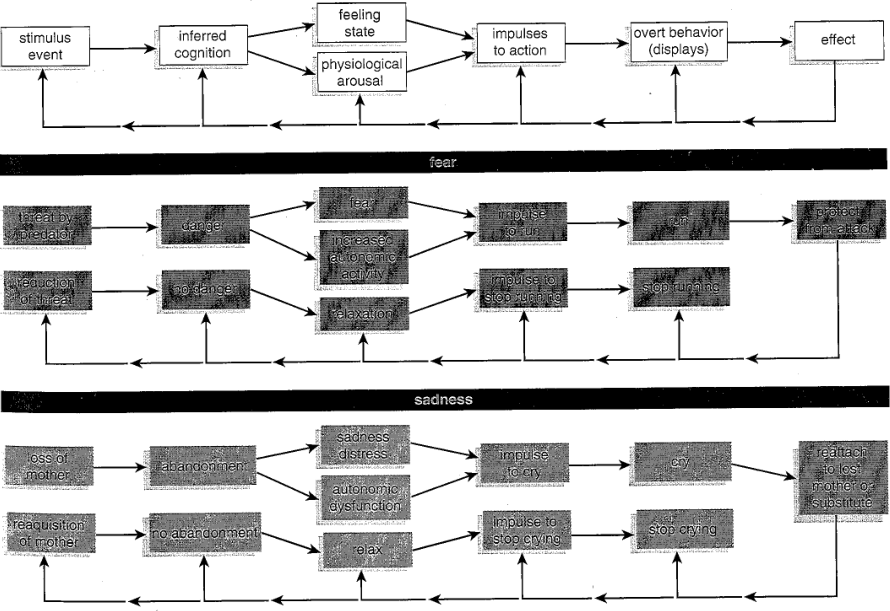

Петли обратной связи в эмоциях показывают, как сенсорная информация оценивается и преобразуется в действие или какой-либо другой результат, который нормализует связь между индивидом и вызвавшим реакцию событием. Внутреннее состояние, ощущаемое как страх, может возникнуть из угрозы, которая воспринимается как «опасность»; страх вызывает импульс к бегству, что в конечном итоге приводит к уменьшению угрозы. Аналогичный набор гомеостатических процессов можно увидеть в случае печали у ребёнка, переживающего потерю матери.

Чувственные состояния, как правило, сопровождаются импульсами к действию. Эмоция приводит мышцы в движение и может быть выражена через мимические жесты, сжатые кулаки или такие действия как как бег, нападение или крик. Импульсы к действию не всегда сопровождаются самим действием, как говорят клинические врачи, часто из-за страха мести или смущения. Даже когда действие совершено, открытое поведение не является концом эмоционального процесса.

Такое поведение обычно влияет на стимул или ситуацию, вызвавшую цепь событий. Например, бегство от источника угрозы уменьшает угрозу и стремится восстановить положение дел, которое существовало до этой угрозы. Аналогично, если кто-то теряет родителя, плач и горе, как правило, вызывают поддерживающие и полезные контакты со стороны окружения скорбящего человека и, по крайней мере символически, обеспечивают своего рода воссоединение с потерянным родителем и, таким образом, изменение эмоционального состояния.

В целом эмоция — это своего рода гомеостатический процесс, в котором поведение стремится к равновесию; я называю это поведенческой гомеостатической системой с отрицательной обратной связью. Эмоция — это цепь событий, состоящая из петель обратной связи. Чувства и поведение могут влиять на познание, так же как познание может влиять на чувства.

В основе всех этих описаний лежит идея, что эмоции выполняют определенную функцию в жизни людей. Эта идея берет начало в эволюционной перспективе, согласуется с психодинамическим мышлением и все чаще используется в современных работах. Например, молодым особям требуется пища, защита и передвижение. Плач — основной метод получения такой заботы. Страх помогает защитить себя, побуждает к отступлению и позволяет продолжить общее функционирование. Стыд приводит к раскаянию и снижению вероятности повторения постыдного акта.

Эти примеры подразумевают, что эмоции являются частью процесса социального регулирования. Эволюционная теория напоминает нам, что интересы людей часто конфликтуют между собой: мужчины против женщин, родители против детей, братья против друг друга, группа против группы. Гены «эгоистичны» и заботятся о самообеспечении и самовоспроизводстве. Социальные взаимодействия и коммуникации отражают этот конфликт. Слушание и говорение регулируются прямыми и малозаметными выражениями эмоций — улыбкой, зрительным контактом или отведением взгляда, кивками, изменением позы, вокализацией, пассивными вопросами и неявными командами («Почему бы вам не носить слуховой аппарат?»).

Чаще всего социальное взаимодействие происходит между людьми разного социального статуса. Обычно в ходе таких разговоров люди скрывают противоречащие мысли и идеи. Человек может испытывать чувство сопротивления или принять позицию подчиняющегося. Эмоции, как на сознательном, так и на бессознательном уровнях, регулируют социальные связи.

Хотя эмоциональный фон не всегда можно различить в поведении животных,многие стимулы воспринимаются одинаково как людьми, так и животными и приводят к прототипическому поведению, за которым обычно следует восстановление состояния равновесия, которое невозможно было бы достичь без импульса, вызванного внутренним состоянием. В человеческом опыте принято использовать термин «эмоция» для описания чувственного состояния, но на самом деле это понятие гораздо сложнее.

Другой способ концептуализировать эмоции как процесс социальной регуляции — с точки зрения взгляда на коммуникацию животных, предложенный Юджином Мортоном и его коллегами из Смитсоновского института. Они утверждают, что коммуникация — это процесс оценки/управления, направленный на выживание. Эволюция выбирает путь коммуникационных сигналов, потому что они заменяют более рискованное поведение (например драка).

Калифорнийские суслики стимулируют гремучую змею греметь, пиная в неё землю. Это делается потому, что суслики используют звуки, издаваемые гремучей змеей, для оценки ее размера и температуры тела — двух факторов, которые определяют, насколько опасна змея для их детёнышей. У многих животных сигналы бедствия адаптивны, потому что они могут испугать хищника и заставить его отпустить жертву, могут привлечь внимание других сородичей для нападения на хищника или могут привлечь более крупного хищника для своего возможного побега. Однако не всегда легко определить адаптивную природу данного сигнала.

Эмоции являются частью управления процессом. Гнев, например, запугивает окружающих, влияет так, чтобы они сделали то, что вы хотите, заряжает энергией для атаки или защиты и разделяет участников конфликта.

Моделирование эмоций

Я использовал термин «эмоция» как единое общее понятие для группы явлений. Эмоции — это сложные процессы с функциональной ценностью как в процессе коммуникации, так и в увеличении шансов человека на выживание. Эмоции - это методы достижения эволюционной приспособленности. Чтобы интегрировать многие известные факты об эмоциях, полезно использовать моделирование.

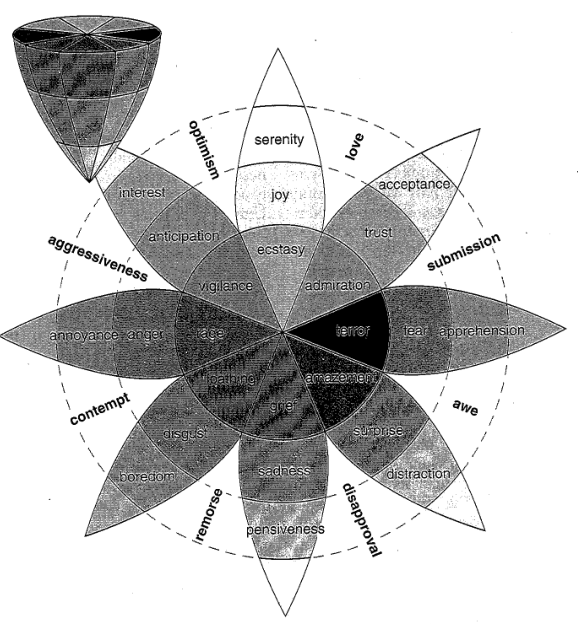

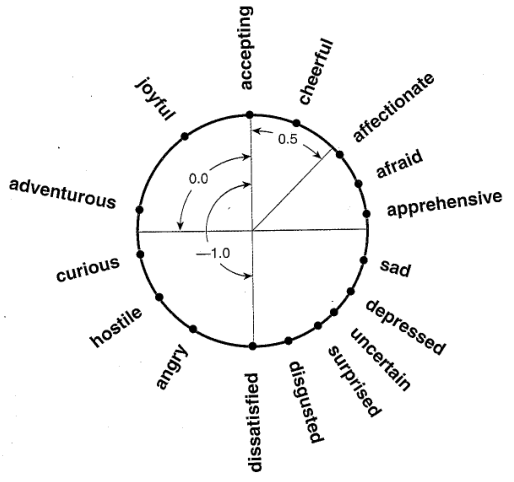

В английском языке есть несколько сотен слов для обозначения эмоций, и они, как правило, попадают в родственные группы на основе сходства. Я обнаружил, что первичные эмоции можно концептуализировать способом, аналогичным цветовому кругу — размещая похожие эмоции близко друг к другу и противоположности на 180 градусов друг от друга, как дополнительные цвета. Некоторые эмоции состоят из нескольких первичных эмоций, так же как некоторые цвета являются первичными, а другие получаются путём смешивания первичных цветов. Такое «циркумплексное» моделирование может использоваться как аналитический инструмент в понимании личности, и сходство между двумя моделями важно. Я расширил циркумплексную модель в третье измерение, представляющее интенсивность эмоций, так что общая, так называемая, структурная модель эмоций имеет форму конуса.

Трёхмерная циркумплексная модель автора описывает отношения между концепциями эмоций, которые аналогичны цветам на круге. Вертикальное измерение конуса представляет интенсивность, а круг представляет степени сходства между эмоциями. Восемь секторов предназначены для обозначения того, что существует восемь основных эмоциональных измерений, определённых теорией и организованных как четыре пары противоположностей. В развёрнутой модели эмоции в пустом поле являются первичными диадами — эмоциями, которые представляют собой смеси двух первичных эмоций. Перевод этого изображения, вы можете найти на канале Психопрактики.

Понятие циркумплексной модели не является моим изобретением, и оно не ново. Социальный психолог Уильям Макдугалл отметил параллель между эмоциями и цветами в 1921 году, написав, что «цветовые ощущения, как и эмоции, представляют огромное разнообразие качеств, переходящих друг в друга незаметными градиентами...». Первая циркумплексная модель была разработана психологом из Университета Брауна Гарольдом Шлосбергом в 1941 году, после того как он попросил участников исследования оценить эмоции, изображённые на стандартном наборе изображений с выражениями лиц. Шлосберг добавил измерение интенсивности к своей модели. Моя собственная модель была предложена в 1958 году, когда я предложил восемь основных биполярных эмоций: радость против печали, гнев против страха, принятие против отвращения и удивление против ожидания.

На протяжении веков от Декарта до настоящего времени, философы и психологи предлагали от 3 до 11 эмоций в качестве первичных или базовых. Все списки включают страх, гнев и печаль; большинство включает радость, любовь и удивление. Нет однозначного способа определить точное количество эмоций, хотя факторно-аналитические исследования, исследования масштабирования сходства, исследования развития детей и кросс-культурные исследования могут быть полезны для этой цели. В конечном счёте это теоретическое решение, которое следует оценивать с точки зрения выводов, к которым оно ведёт, исследований, которые оно предлагает провести, и степени, в которой эмпирические данные согласуются с ним. Психоэволюционная теория предполагает, что существует восемь основных эмоциональных измерений, организованных в четыре пары.

Чтобы помочь психологам понять отношения между эмоциями, экспертов по оценке попросили определить степень сходства между определёнными парами эмоций. В результате использования метода шкалирования сходства эмпирические были представлены угловые расположения, показанные на рисунке (где противоположности имеют рейтинг сходства -1,0, а идентичные понятия имеют рейтинг сходства 1,0). Представленные понятия представляют собой выборку из более обширной совокупности слов.

Если все же существует восемь основных эмоциональных измерений (каждое с рядом синонимов или родственных терминов), как мы можем объяснить весь язык эмоций? Различные исследования предполагают, что несколько сотен эмоциональных слов обычно можно объединить в родственные группы на основе однотипности. Если мы последуем схеме, используемой в теории цвета, мы получим выводы об эмоциональных комбинациях, которые возникают в результате смешивания фундаментальных эмоций ровно, так же как красный и синий дают фиолетовый. Исследователи сходятся во мнении, что комбинация радости и принятия создает эмоцию любви; отвращение плюс гнев производит ненависть рождает враждебность. В данной теории такие комбинации были названы первичными диадами. Можно пойти этим путем дальше и объяснить сотни эмоциональных состояний, как результат смешивания двух или более эмоций с разным уровнем интенсивности.

Как отмечалось выше, интересно и важно то, что одна из гипотез, вытекающих из этой структурной модели, заключается в том, что черты личности должны иметь аналогичную структуру. Опять же, мы можем взять подсказки из языка. Хотя о личности в университетах обычно преподают так, как будто она имеет мало или вообще ничего общего с эмоциями, такие слова, как мрачный, обиженный, тревожный и спокойный, могут описывать как черты личности, так и эмоциональные состояния. Человек может чувствовать себя подавленным в определенный период времени или быть подавленным человеком, чувствовать себя нервным по какой-то причине или быть в целом нервным человеком. Часто люди способны измерять как собственные эмоциональные состояния, так и черты личности, используя один и тот же контрольный список прилагательных с простым изменением инструкций. Когда участников исследования спрашивают, как они чувствуют себя сейчас или в течение последних нескольких дней, инструкция запрашивает самоотчёт об эмоциональном состоянии или настроении. Но их можно спросить, как они обычно чувствуют себя — вопрос, который даёт информацию о чертах личности. На крайних точках находятся патологические состояния, такие как мания и паранойя — но даже их можно рассматривать как крайние выражения таких базовых эмоций, как печаль, радость и отвращение. Таким образом, черты личности могут быть концептуализированы как производные от комбинации эмоций. С моей коллегой Хоуп Конте я смог найти циркумплексную структуру для определённых классов черт личности.

Кроме того, в последние годы было опубликовано более 100 исследований, посвящённых выявлению характеристик личности у низших животных. Конечно, о низших животных, вероятно, следует сказать, что они обладают темпераментом, а не «личностью», но экстраверсия, эмоциональная стабильность и ощущение того, что является приятным, показали значительную общность между видами. Сэмюэл Гослинг из Техасского университета в Остине и Оливер Джон из Калифорнийского университета в Беркли определили экстраверсию и эмоциональную стабильность как характеристики животных, находящихся так низко на филогенетической шкале, как гуппи и осьминоги.

Некоторые выводы

Эволюционная структура обеспечивает изучение эмоций такими концепциями, как функциональное мышление, общность механизмов между типами, теория развития (чтобы объяснить, например, понятие привязанности), инклюзивная приспособленность, проксимальная и конечная причинность.

К счастью, в сочетании с последовательными, структурными и производными системами, описанными выше, эволюционная теория предлагает не только способ организации данных в сфере эмоций, личности и психопатологии, но и новые инструменты для клинической практики.

Задача терапевта раскрывать и идентифицировать эмоции. Эволюционный подход предполагает, что субъективные эмоциональные переживания (названия, которые им даются) обычно более двусмысленны и неясны, чем связанные с ними импульсы к действию. Нет нужды настаивать, как бихевиористы, что только открытое поведение подходит для изучения; импульсы к действию могут быть исследованы независимо от того, происходит ли дальнейшее действие.

Кроме того, успешная адаптация подразумевает способность чувствовать и выражать все эмоции в подходящих условиях. Касательно эмоций общественное мнение о том, что «всему своё время и место», на самом деле инкапсулирует идею, что все эмоции могут быть адаптивными в человеческом обществе. Это вопрос поиска конкретных обстоятельств, в которых эмоции иногда могут не справляться со своими адаптивными задачами.

Психоэволюционная теория руководила разработкой тестов для измерения настроений, черт личности, защитных механизмов эго и способов управления. Она также предложила связь между эмоциями и экзистенциальными кризисами, которым подвержены все люди — теми, которые касаются вопросов иерархии, территориальности, идентичности и темпоральности.

Библиография

Agosta, W. C. 1992. Chemical Communication: The Language of Pheromones. New York: W. H. Freeman. Damasio, A. R. 1994. Descartes' Error. New York: G. P. Putnam's Sons. Darwin, C. 1965. The Expression of the Emotions in Man and Animals. Chicago: University of Chicago Press. (Original work published 1872.) Goodall, J. 1987. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge, Mass.: Belknap. Goodenough, U. W. 1991. Deception by pathogens. American Scientist 79:344-355. Gosling, S. D., and O. P. John. 1999. Personality dimensions in nonhuman animals: A cross-species review. Current Directions in Psychological Science 8:69-75. Griffin, D. R. 1992. Animal Minds. Chicago: University of Chicago Press. Kessin, R. H., and M. N. Van Lookeren Campagne. 1992. The development of social amoeba. American Scientist 80:556-565. LeDoux, J. E. 1998. The Emotional Brain. London: Weidenfeld & Nicolson. Loomis, W. F. 1988. Four Billion Years: An Essay on the Evolution of Genes and Organisms. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Neisser, U. 1963. The imitation of man by machines. Science 139:193-197. Owings, D. H., and E. S. Morton. 1998. Animal Vocal Communication: A New Approach. New York: Cambridge University Press. Plutchik, R. 1980. Emotions: A Psychoevolutionary Synthesis. New York: Harper & Row. Plutchik, R. 1989. Measuring emotions and their derivatives. In Emotion: Theory, Research, and Experience: Vol. 4. The Measurement of Emotions (pp. 1-35), ed. R. Plutchik and H. Kellerman. San Diego, Calif.: Academic Press. Plutchik, R. 1994. The Psychology and Biology of Emotion. New York: HarperCollins. Plutchik, R. 1997. The circumplex as a general model of the structure of emotions and personality. In Circumplex Models of Personality and Emotions (pp. 17-46), ed. R. Plutchik and H. R. Conte. Washington: American Psychological Association Press. Plutchik, R. 2000. Emotions in the Practice of Psychotherapy: Clinical Implications of Affect Theories. Washington: American Psychological Association Press. Ricci, N. 1990. The behavior of ciliated protozoa. Animal Behavior 40:1048-1069. Scott, J. P. 1980. The function of emotions in behavioral systems: A systems theory analysis. In Emotion: Theory, Research, and Experience: Vol. 1. Theories of Emotion (pp. 35-56), ed. R. Plutchik and H. Kellerman. San Diego, Calif.: Academic Press. Stossel, T. R. 1990. How cells crawl. American Scientist 78:408-423. Wayne, R. 1993. Excitability in plant cells. American Scientist 81:140-151.

Об авторе *Роберт Плутчик — почётный профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и адъюнкт-профессор Университета Южной Флориды. Он получил докторскую степень в Колумбийском университете. Является автором или соавтором более 260 статей, 45 глав и восьми книг, а также редактором семи книг. Его исследовательские интересы включают изучение эмоций, изучение самоубийств и насилия, а также изучение психотерапевтического процесса.